di Giulio Nascinbeni

(Pubblicato sul n. 2 di Amadeus, gennaio 1990)

Poco più di un bambino il futuro autore di “Ossi di seppia” incontrò la musica e la lirica assistendo

con il padre alla rappresentazione della «Sonnambula». Attraverso l’amicizia con il barbiere Pecchioli vi furono

delle audizioni con il cantante Gaudio Mansueto che si conclusero con uno stringato verdetto:

nel giovane Eugenio la voce c’era ma avrebbe dovuto studiare a lungo.

Come ebbe inizio il rapporto fra Eugenio Montale e la musica? Il poeta lo ricordava nitidamente. Era poco più di un bambino (la data andrebbe probabilmente collocata intorno al 1908). Al Carlo Felice di Genova rappresentavano La sonnambula, e il padre Domingo portò il piccolo Eugenio a una matinée domenicale. In platea c’erano alcune file di poltrone, seguite da file di panche con un bracciolo ogni quattro o cinque posti. Per meglio sopportare la durezza delle panche, si noleggiavano cuscini. Domingo Montale scelse i posti sulle panche: costavano meno e, in fondo, si gustava lo spettacolo pur sempre dalla platea. Fu un’iniziazione incompleta. Poco dopo la metà dell’opera, Domingo guardò l’orologio e diede un sobbalzo: «Sono le cinque e tre quarti». A casa Montale la cena non poteva subire rinvii, e nemmeno la storia della soave Amina valeva un’infrazione alla regola.

Ma ormai l’incanto era fatto. il loggione del Carlo Felice cominciò a contare tra i suoi frequentatori fissi il giovane Montale, che si era accorto di avere nella voce qualcosa di più di poche note velleitarie. Si sentiva un basso, sognava d’essere Filippo II o Boris. Attraverso un barbiere di nome Pecchioli, conobbe il cantante Gaudio Mansueto, il cui nome figurò in taluni vecchi cartelloni della Scala. Ci fu un’audizione: una strana audizione che ebbe per scena lo sgabuzzino di un accordatore di pianoforti.

Nella sua capacità di ascolto

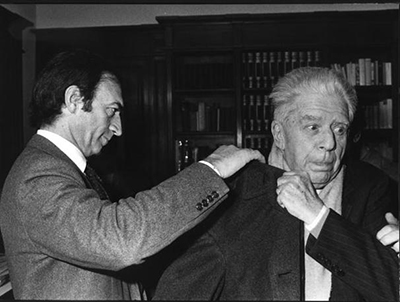

Eugenio Montale con Carlo Lizzani e Giulio Nascimbeni.

Per il suo esame, Montale scelse l’aria di Jacopo Fiesco, del Simon Boccanegra: quella che dice «Il lacerato spirito del vecchio genitore». Cantò cercando di vincere l’emozione che gli inaridiva 1a go1a. Poi dopo che 1a romanza era sprofondata nell’implorazione finale, nel conclusivo rantolo «Prega Maria per me», aspettò la sentenza. Gaudio Mansueto fu di poche parole: «La voce c’è, ma lei ha bisogno di molto studio».

Quando affrontò la critica musicale (il debutto avvenne sul «Corriere d’informazione» nel 1954, in occasione della «prima» italiana del Giro di vite di Britten, alla Fenice di Venezia), Montale portò sempre nella sua capacità d’ascolto quello spiraglio di vita, che gli si era brevemente aperto sul mondo delle parrucche e delle calzamaglie. Diceva: «All’Opera ho sempre dei momenti di sofferenza fisica. Guardo il palcoscenico e mi pare di essere lui, il baritono, soprattutto il basso. Mi sento il batticuore quando arriva il momento dei passaggi difficili, degli acuti».

Il vecchio spettatore ritrovava qualcosa di se stesso: la lontana Genova della giovinezza, l’audizione nel retrobottega, gli studi con il maestro Ernesto Sivori interrotti dalla chiamata alle armi nel 1917… L’opera trascinava il critico a immagini e metafore che il poeta avrebbe cancellato e scartato come irrimediabilmente stonate. Ricordando Toti dal Monte scrisse che quella voce era «il miracolo della luna nascente che diffonde intorno un albore di madreperla». E per il personaggio di Eboli nel Don Carlos azzardò che canta «Come canterebbe la cornice di una specchiera secentesca se l’opera di un orafo potesse aver voce» È difficile imbattersi in similitudini e metafore più montaliane di queste.

Come certe mattine d’inverno

Che cosa avveniva? Quale suggestione filtrava dai velari della scena, dagli spalti di legno e cartapesta? Fu Montale stesso, l’ex aspirante basso Montale, a dare la risposta: «Bisogna ammettere che la parola veramente poetica contiene già la propria musica e non ne tollera un’altra, e che solo la parola poco o punto poetica sopporta di essere l’attaccapanni di una successiva musica». Dunque, era come se l’immensa e logora mole degli arcaismi canori «A te l’estremo addio, palagio altero…, Tremin gli insani…, Bel raggio lusinghier…» facesse da sottofondo alle parole del critico.

Eugenio Montale nella sua casa di via Bigli a Milano.

Quanta ironia è stata spesa su quel verso del Ballo in maschera che dice «Sento l’orma dei passi spietati». Ebbene, Montale lo riabilitò perché «lo scambio dei sensi (la vista per l’udito o viceversa) si riscontra in tutti i poeti» Il momento della verità sui gusti e sulle passioni musicali del poeta forse si trova in uno scritto del 1916 apparso sulla Rassegna d’Italia.

Montale confessò che amava «la cattiva musica, la musica in cui il destino non batte alla porta». E sfidando il rischio di vedersi emarginato dalle «fraterie» degli specialisti, aggiunse la storia di certi mattini d’inverno, quando la nebbia imbianca i vetri e nella casa di fronte un oscuro dilettante strazia sulla tastiera la Primavera di Grieg: questo pezzo, forse intollerabile in un teatro, «sgela il cuore, come avviene nel Pan di Hamsun e come non avviene, oh no, nelle esibizioni dei più illustri concertisti».

Montale prediligeva i paradossi, e questo sulla «Cattiva musica» può che essere considerato un paradosso. Del resto, aveva qualche illustre predecessore in materia: ricordo per tutti Marcel Proust che, ne I piaceri e i giorni, elogia gli spartiti di «cattive romanze», che ci dovrebbero commuovere «come un cimitero come un villaggio».

Una cosa è certa: fino all’ultimo, Montale si è sentito un mancato compagno d’arte». Lui, poeta della fedeltà verso i vivi e i perduti, ebbe sempre quest’altra, più dimessa fedeltà verso gli smalti degli acuti e le caverne delle note sotto il pentagramma. E amava, suggerendole e citandole, le venerande parole dei libretti, come si ama un vecchio quaderno o il vestito di una festa remota.

*********

Il «Fidelio» in una critica di Montale

di Eugenio Montale

(Pubblicato sul n. 2 di Amadeus, gennaio 1990)

Eugenio Montale critico musicale del Corriere d’Informazione,

commenta nell’edizione del 19-20 dicembre 1960 la rappresentazione del Fidelio.

Dal volume «Prime alla Scala» del poeta genovese ecco alcuni passaggi di quella critica.

Fidelio, l’unica opera teatrale di Beethoven, non giunse alla Scala prima del 1927, direttore Toscanini; ma da allora vi è tornata più di una volta. Le ultime esecuzioni scaligere sono quelle di Perlea (1949) e di Karajan (1952). E sabato ancora Karajan ci ha riportato, sempre nell’edizione originale, quest’opera, evidentemente tra le sue predilette. Il successo è stato convenzionale dopo il primo atto: quattro chiamate determinate dalla galleria, sia pure senza intervento di claque, e un grande applauso a scena aperta alla Nilsson; poi alla chiusura dell’opera, e anche prima, alla fine dell’ouverture Leonora n. 3, un delirio di applausi e un fatto quasi nuovo: il pubblico degli abbonati invece di abbandonare la sala è rimasto a lungo in piedi acclamando il grande interprete e tutti gli esecutori. Fatto consolante, che può tuttavia verificarsi solo quando uno spettacolo finisce alle 11.40 invece che all’una di notte.

Eugenio Montale insieme a Giovanni Spadolini (direttore del Corriere della Sera dal 1968 al 1972).

Fidelio è il dramma, anzi la commedia musicale dell’amore che trionfa di ogni ostacolo: è la creazione della donna assoluta che Beethoven sognò in vita senza incontrarla (per un carattere come il suo era particolarmente difficile). Ma in Fidelio noi troviamo anche un argomento, o meglio una serie di situazioni che oggi vanno molto al di là del tema amoroso. C’è una prigione, un prigioniero innocente, forse un prigioniero politico, un tirannico capo della polizia, un coro di carcerati ch’è tra le pagine più sublimi di Beethoven, una atmosfera di sottosuolo e di desolazione: tutto ciò che occorre insomma per fare di questo Singspiel, che nel 1805 annoiò il pubblico, un’opera rivolta all’avvenire; un’opera nel 1960 può sembrare singolarmente espressionistica.

Tale non era certo l’intenzione di Beethoven: il quale prescriveva un’ambientazione realistica, cioè borghese-familiare, dei quadri che non si svolgono nel carcere; ma nella presente esecuzione lo scenografo Wilhelm Reinking si è valso di una scena unica, scomponibile in vari elementi, è vero, ma pur sempre astrattamente carceraria e funebre. Anche i costumi, di tipo fine Ottocento, non secenteschi, contribuiscono a spostare il dramma, ad ambientarlo in quel che fu chiamato il mondo «Concentrazionario» dei nostri giorni. Ma con tutto questo è singolare che la musica di Beethoven regga superbamente anche a un simile mutamento di sfondo e di prospettiva. È una musica tanto nota che insistervi in una breve cronaca sarebbe forse più impudente che imprudente. Una musica che alterna la sinfonia al Lied individuale, l’aria classica alle forme chiuse delle scene d’insieme, il semplice parlato all’arioso drammatico col concorso del coro (Florestano) o senza il coro; e che si conclude con un grande concertato su parole che sono quasi le stesse dell’inno alla gioia della Nona Sinfonia . Una musica che appartiene già al Beethoven maturo e che è teatrale solo nel senso ammesso dal Singspiel, un genere che procede per singoli momenti, per fasi successive, ma non si cura di stabilire nessi e gradazioni intermedie. Una musica di sempre, in ogni modo, come tutte le grandi sintesi irripetibili.

Eugenio Montale con Piero Ottone al Corriere della Sera.

Sotto la direzione e la concertazione di Karajan, un maestro che si avventa sul podio come il leopardo si getta sulla preda, nulla è andato perduto del carattere eroico di questa musica; mentre forse è rimasto in ombra il lato dell’idillio, che non è d’altronde il più vicino a noi. Un’esplosione di applausi quale raramente si è udita alla Scala ha salutato, dopo l’ouverture Leonora n. 3 , il maestro e l’orchestra, che pareva irriconoscibile. Ripetiamo: un delirio senza claque.

Hanno contribuito al successo l’ottimo coro, preparato a dovere da Noberto Mola, e la sobria regìa di Paul Hager. Sul palcoscenico Birgit Nilsson è un Fidelio indimenticabile per lo splendore del suono e l’ammirevole rigore dello stile vocale; anche gli altri si sono fatti onore: Wilma Lipp, ottima Marcellina, Jon Vickers, robusto Florestano, il baritono Hotter (Pizarro), il musicalissimo Gottlob Frick (Rocco) nonché i signori Crass, Unger , Gullino e Mantovani. Uno spettacolo d’insieme, come tutti gli spettacoli veramente buoni, nel quale i divi non c’erano o ce n’era una sola: la Nilsson, che ha fatto di tutto per allinearsi agli altri. Ma per una voce come la sua, e un temperamento come quello di Karajan, emergere e far la parte del leone era inevitabile.